|

葛仙山葛仙祠九龙“金阶”的来历

“金阶”原名“金桥”,位于葛仙翁座前正中,它的造型看上去像个石拱桥,桥面中心的青石板上雕刻着九个龙头在抢一颗明珠,谓“九龙戏珠”,又叫“九龙窜顶”。

桥呈正方形,四角立有石柱,柱上镌联。左右是青石浮雕,刻有八仙过海、封神榜等戏文。前后设门但终年紧闭。 几百年来,“金阶”一直被着神秘的面纱,演绎出种种传说, 使人们来到这里望而却步,敬而远之。 “金阶” 始建于何时? 它有何意义? 哪些人能过“金阶”,哪些人不能过?不能过的人若过了后果会如何?这一系列问题好像都成了无法深究的谜。 “金阶”的位置本是九龙修炼藏身之所,也是九条山脉会聚之处。从地理学的角度看,这里确是一穴难得的风水宝地,若凡人葬身于此,后代不出真命天子,必出将相奇才。可这里仙气太盛,龙气太重,凡夫无福消受,是道家修炼养身之所。

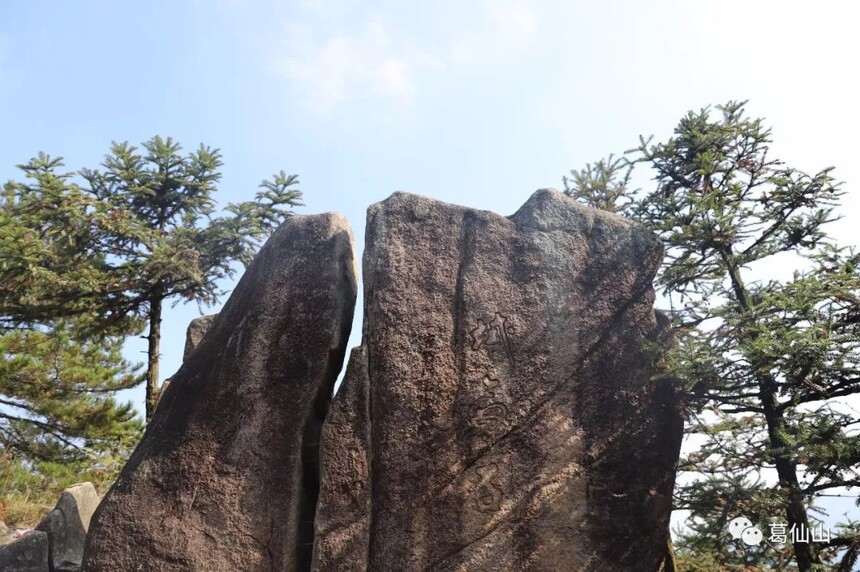

话说葛仙翁当年为制伏九龙,炼成了一柄“七星宝剑”,挥剑劈去,将路旁一块巨石劈成两半,就像劈木头一样。九龙见之,自叹道法不如,便拜葛道人为师,并表示要弃恶从善,不再残害生灵。 葛仙翁念及九龙修炼千年,实属不易,便免其一死,令它们在洞中继续修炼,不得擅自出洞。葛道人唯恐九龙日后反悔,那时会更难收拾,于是,便在九龙出没的洞口盖上了一块厚厚的石板,自己就坐在那块石板上。若干年后,葛道人自知修炼圆满,不久便将羽化飞升,为了镇住九龙,便召集附近村庄人商议,要求村庄人在他羽化之后,在这块石板上塑一尊神像,否则,若九龙反悔,祸害无穷。

葛仙翁羽化飞升后,当地百姓按照他的吩咐,塑了金身,并筑土祠祭祀,可那块石板却始终严严实实的盖看,石板上贴了葛仙翁画了符的封条。到了宋朝,葛仙殿几经扩建,规模宏大。葛仙翁算定九龙已经悔改,不再伤害百姓,便托梦庙中道长将石板上的塑像后移十米,撕下封条,把那块厚厚的石板掀开,放龙出洞。 那天,众人撕下石板上的封条,用钢棍将石板撬开,可刚撬开一条缝,突然感到寒气逼人,洞中水声大作,像打雷一般,吓得大家毛骨悚然,立即又把石板盖上。还是道长有见识,他对大家说:“九龙牢狱之灾已满,当见天日。再说,有葛仙翁坐镇,掀开无妨。”于是大家便用力将那块厚厚的石板掀开。奇怪的是,当石板掀开,洞中立时冒出一股青烟,九龙化作青烟逃出了山洞。 九龙既出,众人仍将石板盖好,可是,这样一块厚厚的石板盖在葛仙殿正中,确实大煞风景,怎么办呢?大家一时想不出很好的办法。开始有人建议将洞填平。可有人认为,这洞绝对不能填,这是一穴活龙口,填了就破坏了风水。最后还是道长想出了个好办法,在这洞口建一座桥,名为“金桥”,既不破坏风水,又美化了殿堂。 正德十二年,费宏在县令的陪同下来到葛仙山朝山。当费宰相一行人步入殿堂,看见横幅上的“金桥”二字,甚感新鲜。这时“金桥”两旁,道士、头首早排成了两列整齐的队伍,见费宰相进殿,一齐恭迎。 道长说:“恭迎费宰相过金桥。”费宰相问了金桥的来历,想了想说:“金桥当在殿门之外,过了金桥,才入殿堂。既已入殿堂就不再叫‘金桥’了,不如把它改做‘金阶’吧。”众人连声称赞:“费宰相高见,一字值千金哪!”费宰相迈过“金阶”,县令惶恐不敢入内,正待从旁而入,费宰相招呼他说:“来呀,你是父母官,见官大三级,怎么不能过‘金阶’。” 这样吧,以后凡三品以上官员,可过‘金阶’,百姓及三品以下官员从左右两边入内,但县令不受此限。”因此,从那时起,葛仙殿上的“金桥”便改名为“金阶”,同时,也形成了一种不成文的例规:凡三品以下官员不能由“金阶”入内,父母官不受此限。 |