|

宫、观、寺、庙、祠、庵的区别我国有着五千年的文化底蕴,而儒释道文化可以说是共同构成了中华传统文化的精髓,在我国各地分布着大大小小的宫观寺庙建筑,它们都是华夏文化的象征。如今,人们习惯把佛教和道教的建筑都称为是寺庙,其实严格来说宫、观、寺、庙、祠、庵这些建筑是存在着区别的。

宫,是一个象形字,在甲骨文中是一个房屋的形状,两个形似“口”部的结构指代房间。这个字最早泛指房屋,《尔雅·释宫》中说“宫谓之室,室谓之宫”,可见早期宫室类同。在秦汉时,宫专指帝王居所,因此也同“室”有所区别。

随着道教的兴盛,“宫”也成为了皇家敕封的道教场所,像江西龙虎山大上清宫、四川上清宫、湖北太和宫等等。 觀

观:《释名》:“观者,于上观望也”。观就是古代天文学家观察星象的“天文观察台”。《楼观本起传》云;“楼观者,昔周康王大夫关令尹之故宅也。以结草为楼,观星望气,因以名楼观。此宫观所自始也。”

▲ 图为葛仙山玉虚观 道家有谓“紫气东来”,指道家老子西出函谷关,关令尹见东方有紫气而来,寓意将有大圣人来,于是在其故宅结草为楼,观星望气,以候老子过函谷关,后留下《道德经》五千言,由此“观”成为道教宫观名字的开端。 寺

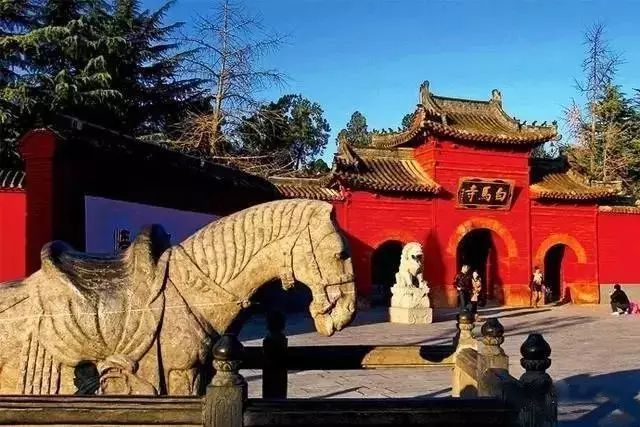

“寺”一般用来称呼佛教场所,如少林寺、寒山寺、华藏寺等等,不过在佛教传入我国之前,我国就有“寺”这个称谓。“寺”原本是古代官署的名称,影视剧里常常会听到“大理寺”这个机构,每逢重要的案件,一般要交给大理寺查办。此外古代还有鸿胪寺、太常寺、光禄寺等等。随着佛教传入我国,汉代朝廷专门给僧团提供了一个活动场所,即著名的白马寺。到了后来,帝王官署逐渐减少“寺”的称谓,“寺”就变成了佛教建筑的专用词语。 庙

“庙”最初是被用来祭祀祖先和天神地祇的建筑,刚开始帝王对于庙的规模有着严格的限制。到了汉代以后,庙逐渐走向百姓,变成了祭祀神明、圣贤的场所,像孔庙、关帝庙、山神庙、土地庙等等。东汉中叶道教由张道陵天师正式创立,道教吸收了民间的神仙信仰,将山神、天地神、关公等都纳入神仙体系,“庙”这种称谓也被道教引用。 祠

▲ 图为香港黄大仙祠 “祠”在封建社会与“庙”有些相似,都是为了祭祀祖先及神祇的建筑。直到现在,我国各地还有很多地方保留着祭祀先人的祠堂。祠堂最早出现于汉代,据《汉书·循吏传》记载,“文翁终于蜀,吏民为立祠堂。及时(指诞辰和忌日)祭礼不绝。”又《历世真仙体道通鉴·卷之十八·张天师》载:“蜀中盐池,皆于其傍立清河府君之祠,清河乃张氏郡也。其山下无江及井,居人乏水,真人以神剑插地,因而成井,遣神卫之,使之不竭。” 庵

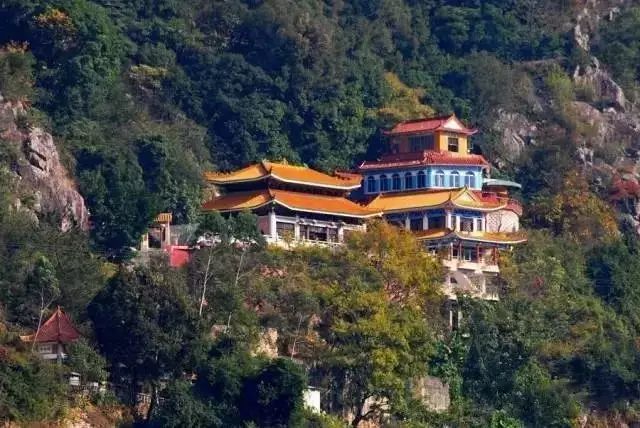

▲ 图为长谭高台庵 庵,古时是一种小草屋,即所谓“结草为庵”。旧时文人的书斋亦称“庵”,如“老学庵”、“影梅庵”。汉以后建了一些专供佛徒尼姑居住的庵堂,于是“庵”也就成了佛教女子出家行佛事的专用建筑名称了。除外古代“庵”也指道人简易的修行之所,《重阳立教十五论·第一住庵》载:“凡出家者,先须投庵。庵者舍也,一身依倚。身有依倚,心渐得安,气神和畅,入真道矣。凡有动作,不可过劳,过劳则损气。不可不动,不动则气血凝滞。须要动静得其中,然后可以守常安分,此是住安之法。” ▶ 本文内容来自网络,主要目的在于分享信息,如有侵权请与我们联系。 |