|

道教的三山符箓是哪三山?三山的形成 元代张天雨编的《玄品録》卷五记载:“刘混康,字混康,晋陵人。嘉祐五年试经为道士,一夕梦神人告曰:汝欲学道,当择名山。尝患世无良师,每散发登坛,以天为宗。已而闻茅山毛宗师有道,一见授以经录。庵居积金峰,一日三羽士造其庐,指庵之东隅曰:汝即此以居,抱神守中,德惠及人,当无愧古人也。又顾其额间曰:此无作之地,道之所尚,不可以有疵。手为扪之,明日瘢灭。元祐元年哲宗闻其名,以高道召,勑住上清储祥宫。绍圣四年(公元1097年),勑江宁府即所居潜神庵为元符观,别勑三茅山宗坛与信州龙虎山、临江军閤皂山为经录三山。” ——出自明代《正统道藏》18册,138页。 从绍圣四年(公元1097年)开始,龙虎山、閤皂山、茅山都可以给广大奉道人士授箓, 形成三山鼎力的局面。

第一代天师 一、正一派与龙虎山 正一派又称正一道,其源头可上溯至汉末张道陵天师。天师立二十四治,置男女官祭酒,統領三天正法,化民受戶,以五斗米為信,因张道陵祖师为第一代天师,所以又称为天师道。南北朝时期正式有了正一道的名称。天师道第四代天师张盛,于西晋永嘉年间从四川一带迁居至江西龙虎山开坛授徒,该山成为正一道的中心。 正一派是以符箓为主的道派,隋唐时期尚不如上清派活跃。但到了北宋初年却逐渐受到宋代皇帝的重视。宋真宗于大中祥符五年(1012)诏令改龙虎山真仙观为上清观。八年(1015)真宗召见了二十四代天师张正随,于次年赐号“真靖先生”。从此正一派每一代天师均获得宋代皇帝所赐“先生”号。 《汉天师世家》记载:“绍定三年,仁静殁,可大年十二,正三十五代天师位。时鄱阳水溢,坏民庐室,袁提刑甫请治之,以符投江,雷震趣死大白蛇,水遂复···嘉禧三年(1239),钱塘潮庾水及艮山门,民庐尽湮,诏治之。投铁符潭中,潮遂退。又大旱蝗,命醮于太乙宫,雨作蝗噎。七月召见,赐号观妙先生,命提举三山符录,兼御前诸官观教门公事。” 又《汉天师世家》:“大德二年,海盥、盥官两州潮水大作,沙岸百里,蚀啮殆尽,延及州城下。与材投铁符于水,符跃出者三,雷电晦冥,歼怪物鱼首龟身、其长丈余,隄复故常。五年冬,无雪。上曰:冬无雪,民间得无有灾害乎。与材为建坛檮之。是夜,雪下盈尺。上大喜,命近臣赐酒曰;卿能感通神明,一至此耶。八年(1304),录平潮功,加授正一教主,兼主领三山符录,给以银印,视二品。”可见当时龙虎山正一派鼎盛之气象。 二、灵宝派与閤皂山

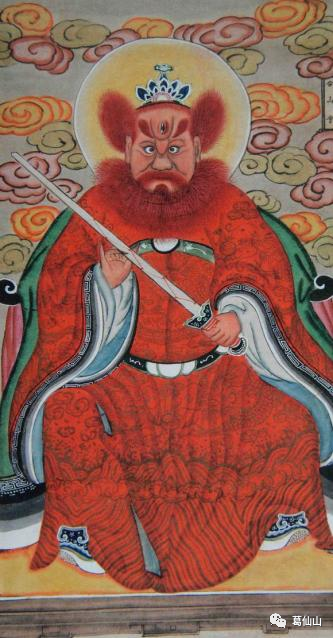

灵宝派奉葛玄为祖师,传法箓源自葛玄。[元]赵道一编《历世真仙体道通鉴》卷之二十三《葛仙公》记载:“仙公金丹已熟,又蒙玉帝三颁锡命,不得久住人世,当立坛醮谢天地山川百灵,方可服饵。乃于福庭之中,筑坛一所,名曰“八景”。乃择吉日,登坛告谢天地,大醮三日,跪服金丹。于时,天花飘地,神光烛天。仙公再谓门人弟子曰:“金丹既服,当有敕命自天而降,吾轻举有日矣。”乃将《三洞》、《四辅》经箓秘藏于灵坛之上“后当有吾门弟子,精心宗奉,于此流传秘典灵文,福被四海矣!”后灵宝符箓经过葛洪、葛巢甫等一批灵宝派高道之间隐秘的传承后,有人推断灵宝符箓可能在南北朝时期就已经开始向大众传箓。

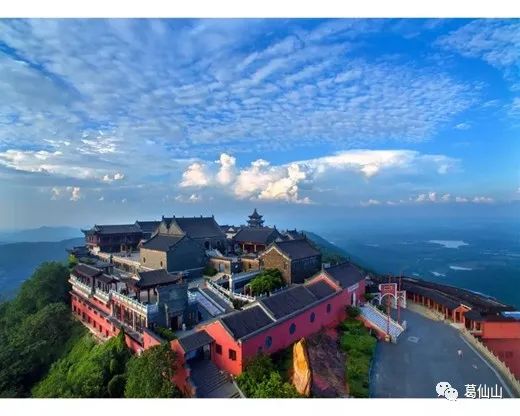

葛玄 北宋嘉佑年间,閤皂山授箓已经影响很大。郑昻撰《希元观妙先生祠堂记》中所记北宋女道士曹道冲于嘉佑六年(1061)左右,“欲受箓无资,乃足歴四方,货文于市,以寓乎所谓道者,既而受箓于合皂山”。 据《茅山志》卷十一《刘混康》传载:“敕江宁府,即所居潜神庵为元符观。别敕江宁府句容县三茅山经箓坛,与信州龙虎山、临江军閤皂山,三山鼎峙,辅化皇图”。至迟在哲宗绍圣四年(1097),朝廷承认閤皂山授箓地位,閤皂山确立三山符箓之一的地位。 政和八年(1118),徽宗改景德观为崇真宫,升“观”为“宫”,授“元始万神铜印”用于授箓,朝廷进一步确认閤皂山的授箓权。应该说从这时开始,閤皂山崇真观才真正确立三山符箓之一的地位。近百年后,周必大作于《记閤皂山登览》说元始万神铜印还在用。南宋淳祐(1241-1252)时,朝廷还赐给閤皂山授箓用的铜版,灵宝符箓仍在閤皂山传承。 入元后,閤皂山灵宝派符箓的传授仍得到朝廷的认可。閤皂山万寿崇真宫住持,第四十六代传箓嗣教宗师杨伯晋被赐封为太玄崇徳翊教真人。道士位李宗师,因传法箓受朝廷嘉奖,《大元圣政国朝典章》载:“张天师奏:临江路閤皂山万寿崇真宫葛仙翁八景玄坛里住持李宗师,每年正月十五日一番做好事,行法箓有来”。元代,閤皂山授箓坛称为“八景玄坛”,灵宝派仍然有授箓的权利。 明洪武二十四年六月,朱元璋命礼部清理释道二教,敕曰“今之学佛者曰禅、曰讲、曰瑜伽,学道者曰正一、曰全真。……及民有效瑜伽教称为善友,假张真人名私造符箓者,皆治以重罪”。宣德元年六月,封张宇清为大真人,掌天下道教。朱元璋认为道教分全真与正一,而朝廷禁止假借张真人私造符箓也显示正一符箓影响之大。张宇清“掌天下道教”自然管控包括灵宝派在内的各道派。 清代,雍正皇帝在给李卫的朱笔密谕中提到:“葛仙翁道场亦在天台,未知与紫阳真人仙踪一事否。闻得仙翁道场倶消磨,符箓皆归龙虎山,未知何代废坠”。从雍正的密谕及朱元璋谕旨可以看出,閤皂山灵宝派符箓应该是在明初才逐渐衰落。不过,2021年9月閤皂山准备恢复传度活动。 三、上清派与茅山

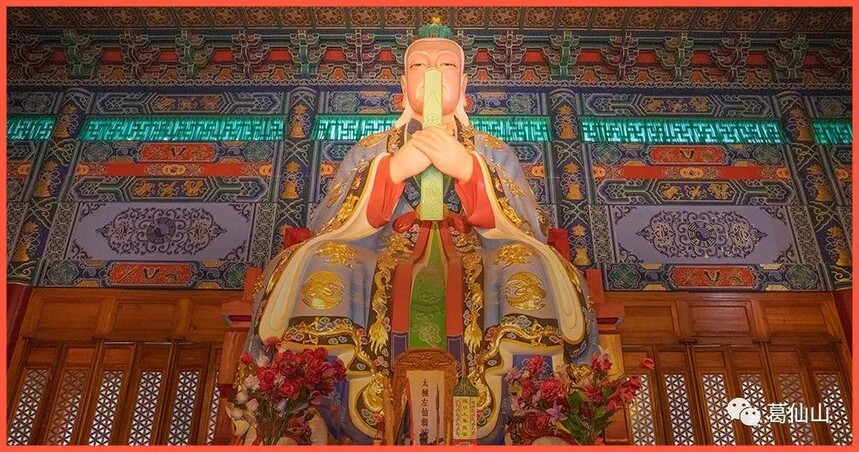

魏夫人 上清派创始于东晋中叶,尊魏夫人(本名魏华存)为始祖。为晋代女道士,字贤安,任城(今山东济宁市境)人。司徒魏舒之女。自幼博览百家,专修道法。常静居行导引、吐纳术,服食药物,意欲独身修仙,遂其所愿。魏华存持斋修道多年,广搜道教神书秘籍,曾为天师道祭酒。得清虚真人王褒等降授“神真之道”,景林真人曾授给她《黄庭经》。后被尊奉为道教上清派第一代宗师,世称“南岳夫人”。上清派后传南朝著名道士陶弘景,隐居茅山四十余年,建道观、收弟子,著书传道,弘扬上清道法,使茅山成为上清派传教中心。 南北朝时,陶弘景(456—563)隐居茅山,自号华阳隐居。齐中兴初年(501),萧衍起兵,于次年建立梁,数度请陶弘景出山做官,陶弘景都谢绝了,但据《南史·陶弘景传》说,国家每有吉凶征讨大事,皇帝都要派人前去咨询。一月中常有数次,当时的人称陶弘景为“山中宰相。” 陶弘景开了上清派茅山宗,由于陶弘景后茅山宗的历代传人大多是杰出之辈,所以茅山成为上清派的中心,上清派也被人称为“茅山派”。

初中唐时,受皇帝的支持,上清派成为当时影响最大的道派,在嵩山、王屋山、茅山、天台山、蜀中和京师都有法坛授徒传道。 至宋,以茅山宗为主的上清派仍然受历代皇帝的重视,数代宗师均获皇帝所赐的“先生”号。如宋真宗赐第二十三代宗师朱自英(976—1029)为“观妙先生”;第二十五代宗师刘混康(1037—1108)得到两位皇帝的赐号,先是宋哲宗赐其“先生”号,死后徽宗追赠“葆真观妙冲和先生”。 至宋代中叶,该派渐呈衰势,但仍传承不绝,且时有高道显名于世。元代,著名道士杜道坚入觐元世祖,奉玺书提点道教,住持杭州宗阳宫,皇庆元年(1312),仁宗授号“隆道冲真崇正真人”。其后,有茅山道士张雨,以能诗善画享誉于元后期。茅山宗传承直至当代。 |